<永源寺>

臨済宗永源寺派 大本山 永源寺

愛知川右岸にある臨済宗永源寺派の大本山。

南北朝時代、近江の領主であった佐々木氏頼が、

寂室元光禅師を開山に迎え、伽藍を建立したのが始まり。

その後も永源寺には高僧が集まり、佐々木氏の庇護のもと盛時には

2000人もの修行僧を擁したといいます。

戦乱の時代には兵火で衰えましたが、

江戸時代に一絲文守禅師が住山されると、

後水尾天皇や東福門院らの帰依を得て、

さらに彦根藩井伊氏の庇護によって諸堂が整えられました。

当山の特徴として、周囲を隔てる大きな土塀を構えないことが挙げられます。

これは権威を嫌い、終生大寺への住山を固辞し続けたという、

開山禅師の遺志によっています。

風攪飛泉送冷声 :風、飛泉(滝)を攪(か)いて冷声を送る

前峰月上竹窓明 :前峰、月上(のぼ)りて竹窓明らかなり

老来殊覚山中好 :老来殊に覚ゆ山中の好(よ)きことを

死在巌根骨也清 :死して巌根に在らば骨也(ま)た清し

約650年前に開山された、もみじの里としても親しまれている寺院

永源寺は古くから紅葉の名所として名を馳せてきました。

※久しぶりにリフレッシュできました!

|

愛知川(音無川) |

永源寺は瑞石山(飯高山)と

愛知川(音無川)の山中、

静かに佇んでいます。

開山寂室禅師の詩にも

「屋後の青山、檻前の流水」と詠われ、

深い自然にいだかれた幽境です。 |

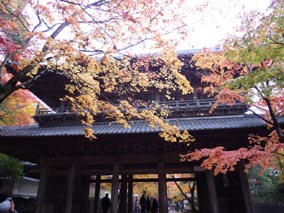

山門 |

寛政七年(1795年)井伊家の援助等により

7年の歳月を費やし

享和二年(1802年)完工。

楼上に釈迦牟尼佛・文殊菩薩・普賢菩薩

並びに十六羅漢を奉安している。 |

方丈・本堂 |

康安元年(1361年)佐々木氏頼が創建。

しかし度重なる兵火、

火災により消失の難にあった。

現在の建物は明和二年(1765年)、

井伊家の援助により建立されたもので、

屋根は国内屈指の葦葺きである。 |

法堂 |

大雄宝殿と称し佐々木氏頼により創建。

過去三度の兵火や火災により失われたが

享保十三年(1728年)再建された。

釈迦牟尼佛・迦葉尊者・阿難尊者

が奉安されており、この三尊は

後水尾天皇より寄進されたものである。 |

経堂 |

応永十一年(1404年)佐々木満高が創建。

現在の経堂は延宝四年(1676年)

南嶺禅師が再建され、

中国へ渡られ譲り受けられた

明版大蔵経が納められている。 |